今日は「十二坊」へ

びわこハイカーズの皆さん、今回は忙しい様で、3人だけの参加で「十二坊」を歩きました。

「ゆらら温泉」の駐車場横からスタートです。すぐさま岩だらけの登りが。

ハート型の藤蔓 今日のピークは405m。一時間で着きました。

まだまだ元気が有るので、別のピークを目指して8の字に歩きます。

この展望岩は凄い。吸い込まれそうな滑りそうな岩が谷底に向かって居ます。

「ここは危ないなあ」と言った途端に、僕がコーヒーカップを落とした。

岩の上をコンコロコンコロ転がって、すぐに見えなくなりましたとさ。

身体で無くて良かった。

大岩の上で、味噌汁付きの昼食です。これは旨い。

石楠花畑をくぐって、いよいよ下ります。途中の展望台からは、比叡山や愛宕山までが見えます。

ゆらら温泉まであと15分ここでいつものようにコーヒータイム。

今日は405M、みんな心身共に余裕です。

さあ、温泉にドボン。一千円のところ、クーポンを申請して七百円に。

お山の後の温泉も、なかなか良いなあ。

いつものように、同行のOさんが、見事に一日の記録をまとめてくれました。

「こちら」です。

長等山へ

びわこハイカーズのみなさんと「長等山」へ。JR大津京からスタートです。

お不動様の瀧 ここから登ります。 琵琶湖が真下に

長等テラスから大津の街を 370mの長等山三角点

長等山々頂は、三角点より低い352m。今日の昼食は、丁度12時からここで。

昼食後は、千石岩に向かいます。先ずは三井寺方向に降りて、途中で左に取ります。

皇子山カントリーを横に見て、いよいよ千石岩です。

ロッククライミングの練習地で、随所にハーケンやチエーンが打ち込んで有ります。

大岩の下でコーヒータイム。ここからの下りは、思い切りきついかった。

キツイ急坂を一気に下って、40分で下山しました。

降りた処に綺麗に手入れされた「大津市陸軍軍人墓地」が有って驚きました。

主に、明治や大正の年号が入って居るので、日本の勢いが登り調子の時のお墓です。

太平洋戦争は、悲惨な結果になっているのでこんなに立派なお墓を建てる余裕は無かっただろう。

この日の行程を、同行のOさんが「ヤマップ」を使って編集してくれました。

そのデータは「こちら」から。

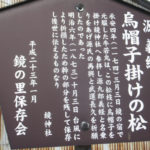

鏡神社

鏡山歩き

びわこハイカーズの皆さんとの、納会登山は龍王町の「鏡山」です。

涼み岩から、湖北方向が眺められます。

しかし、お城の名残らしきものは全然有りません。

9時50分からスタートして、384mの頂上まで一気に登るものだと思って居たら、

何と、登ったり下ったりが五回、六回以上有って、結果的には、384m以上を登った事に。

こんなに何回も「これが最後の登り」と騙されたお山は初めてです、

12時10分、何とか鏡山頂での昼食に間に合いました。

昼食後の下りコースは、実に手入れが良くて歩き安かったです。

その訳は、この「貴船神社」でした。

ここへは、沢山のお参りが有るようで、参道になっているから整備が行き届いて居ました。

危険な箇所では、ロープに頼ります。

さあ、来年も琵琶湖周辺のお山をドンドン征服です。

いつも我々の行程を記録してくれるメンバーのスマホが不調で、「ヤマップ」に掲載された

同じコースの記録は「これ」です。

二回目の金勝山は、鶏冠山へ

びわこハイカーズの皆さん7人で、金勝山に出掛けました。

この春に登った、耳岩、天狗岩に次いで2回目なので、今回は「鶏冠山」491Mです。

9時45分に桐生駐車場を出発して、先ずは「落ヶ瀧」へ。

シダがずいぶん繁っています。 草津と大津の街並みが見えます。

いつものようにモーニングコーヒー。金勝山特有の、岩山が多いコースです。

こんな砂地も多いです。 Mさんのハーモニカ

栗東トレセン 下りがきつかった 緊急の場合は「K-2に来て下さい」

このお山は、標識がしっかりしているので有り難い。

センブリ リンドウ 凄い根っこ

4時間半後の2時15分、無事に桐生駐車場に帰還しました。

この日の歩数は、14000歩。標高差350ほど。

Oさんが、この日の行程を「ヤマップ」に纏めてくれたのが「こちら」です。

繖山(きぬがさやま)

4ヶ月ほどお休みしていたが、涼しくなったのでびわこハイカーズの皆さんとお山行きが始まりました。

今日は、安土の「繖山」を攻めます。

とにかくメンバーは高齢者ばかりなので、この日は「足慣らし」とのことでしたが

何の何の、結構きついお山行きになりました。

安土文芸の里から、アレに登ります。

桑実寺にお参りして、入山料300円を支払います。

崩れてきては居るものの、石積みの階段が何処までも続きます。

さぞかし沢山の労力が必要だったで有ろうと思われます。

観音寺城跡には、ちゃんと石垣が残って居ます。

このお山は、実に標識が行き届いています。

沢山の標識に誘導されるので、コースは安心です。

12時30分、2時間で433mの繖山頂の三角点に到着して昼食。

結局、一番強烈なコースから登った事が後で判りました。

下りは、のんびりコースでラクチンラクチン。

上りと下りのコースを替えていたら、もっと楽でした。

3時には無事、文芸の里に下山です。

思いがけず、ハードな一日でしたが、全員がへばる事なくクリアしたので

「よーし次は、二回目の金勝山だーーー」

この日の様子を、同行のOさんが、纏めてくれました。

それは「ここ」から見られます。

沖島のケンケン山へ

びわこハイカーズ仲間4人で、琵琶湖に浮かぶ島で一番大きな「沖島」に行きました。

いつもはヨットでしか言ったことが無いのですが、初めて巡行船で行きました。

凄い人の列で、我々のすぐ後で定員50人になって、危ないところでした。

でも、そんな場合はすぐにまた第2便が出ます。

沖島までは、20knotで10分です。あれが「ケンケン山」 集落は左の方に集まっています。

村の広場から登ります。200軒ほどの漁師さんの集落。

「ケンケン山」は、正しくは「景見山」がなまってしまったそうです。

前回の「金勝山」(こんぜやま)も、金勝寺(こんしょうじ)が有るから、ナマリかも?

30程急坂を登ると、あとは尾根歩き。

琵琶湖バレイスキー場の残雪 お花見広場が・・・

軽い上りと尾根歩きを一時間進むと、ケンケン山頂上221メートルです。

頂上近くの見晴らし広場で昼食です。

14時の帰り船に遅れたら大変なので、ちょっと早めに下山。

13時20分に下山したので、島内をお花見です。

巡行船の横でコーヒーを吞んでから乗船です。

今日は当初から、ラクチンスケジュールだったので気楽な気分で過ごしました。

それでも12000歩は歩いています。

この日の様子を、Oさんが編集してくれた動画は「こちら」から。

琵琶湖の周りのお山を巡る「琵琶湖ハイカーズ」次は、金勝山の未体験ルートかなあ。

湖南アルプス

びわこハイカーズの皆さんと湖南アルプスの「金勝山」(こんぜやま)に挑戦しました。

多彩なコースが有りますが、まず今日は初級コースです。

「落ケ瀧」を見に、ちょっと横道へ。結構高いなあ。

落ケ瀧から天狗岩に向かいます。

やっと着いた天狗岩509Mは、奇岩ばかりです

天狗岩の下で昼食してから、耳岩525Mに向かいます。

https://studio.youtube.com/video/bA7JyY0NlvU/edit

耳岩も、面白い形の岩がいっぱいです

ちょっと寄り道をして「逆さ観音様」へ。

高い処に有った観音様が、崖崩れでここまで落ちてきて、逆さまのまま落ち着いたそうです。

明治22年に、オランダ人の指導で積み上げられた堰堤は、新しく見えます。

オランダ堰堤からは駐車場までは10分。やっと帰ったーー。

万歩計は、17500歩。約七キロの行程でした。

山歩きを始めてここ4年で一番きつく感じました。

金勝山には、沢山のコースが有るけど、どれくらい行けるかなあ。